115家企业“抱团”立规,杭州发布全国首个低空飞行行业自律约定

题图 | 杭州交通

不等政府出手,先让行业自己定规矩。

近日,在杭州市低空专班的牵头组织及军民航等部门的指导下,杭州市低空经济产业联合会正式发布《杭州市低空飞行共同约定(暂行)》(简称《约定》)。《约定》成为全国首个行业自律性低空飞行共同约定。

图源:杭州政协网

杭州市低空经济产业联合会由杭州市交通运输局主管,由杭实集团筹建发起,会员单位包括低空制造、低空飞行、低空服务、低空研究等领域的115家企业及科研院所。《约定》的出台,意味着着这115家企业及科研院所“抱团”立规,从各自为政转向集体行动,共同制定和遵守行业规则。

约定的核心在于“自律”二字。与传统的政府监管不同,这份约定由行业内部主导,企业主动承担责任维护市场秩序。在杭州市低空专班牵头组织及军民航等部门指导下,这种“先行业后政府”的模式在低空经济领域尚属首次。

为什么是杭州?杭州率先推出行业自律约定并非偶然。

数据显示,杭州目前拥有近400家低空经济产业链相关企业,已经形成了相对完整的产业生态。

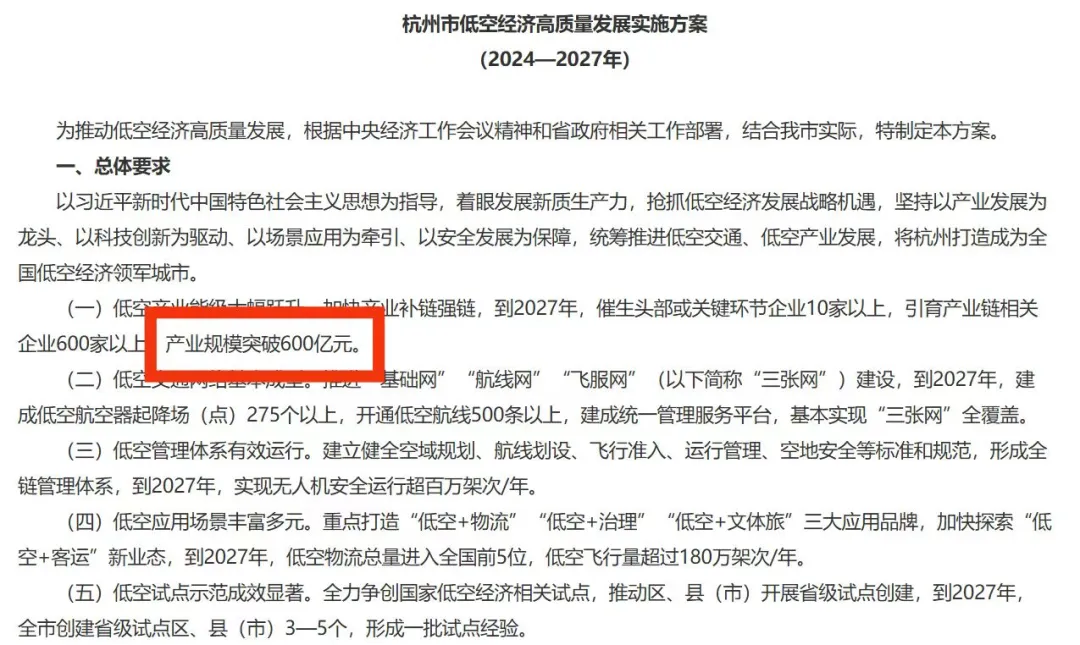

按照《杭州市低空经济高质量发展实施方案(2024—2027年)》规划,到2027年杭州要建成各类无人机起降场(点)275个以上,开通低空航线500条以上,力争低空经济产业规模突破600亿元。

在这样的产业规模下,单纯依靠政府监管已经难以覆盖所有细节。“发展低空经济是党中央、国务院的重大部署,杭州历来高度重视低空经济产业发展。”杭州市副市长丁狄刚在联合会成立时表示,杭州已经成立了30亿元规模的低空产业基金,四大通信运营商、无人机物流头部企业等多方力量汇聚。

“共同约定”如何共同?

联合会的115家会员单位跨越了产业链各个环节,从无人机制造商到物流运营商,从通信服务商到科研院所,在这一约定框架下,所有低空经济参与者都需要在同一套规则下运行。

具体来看,约定涵盖了运行人资质、运控能力、主动报送、计划申报、用空要求、试航要求等六个核心方面。约定要求运行人必须与市低空综合监管服务平台实现数据对接,并按规定时间和方式提报用空申请和飞行计划。

技术层面的创新也值得关注。约定创新性提出了飞行间距等试行指标,并对空域分类分层分区使用、起降流程及飞行服务等方面制定了具体的试验性方案。这些都是此前行业内缺乏统一标准的技术难点。

杭州市低空办相关负责人此前表示:“我们希望通过行业内先行自律实践,形成可复制、可推广的低空运行规则样本,逐步由点及面、从企业到社会,推动形成全社会共同遵守的低空飞行规范。”

但安全仍是第一要务,在所有条款中,安全管理占据了重要位置。

约定详细规定了避让原则、应急处置流程和安全制度建设要求,为飞行主体提供了清晰明确的操作规范。

这种对安全的重视有其现实考量。低空空域相对复杂,涉及民航、军航等多方利益,安全事故的影响面广。通过行业自律建立安全规范,既能减轻政府监管压力,也能提升整个行业的安全水平。

作为数字经济强市,杭州在低空经济发展中同样重视数字化管理。约定要求所有运营者都要接入统一的监管服务平台,这为实现精细化管理提供了技术支撑。

图片来源:杭州网

杭州已经通过行业自律抢跑了一步。

从时间节点看,约定的发布恰逢低空经济发展的关键期。国家层面,低空经济已被列为战略性新兴产业;地方层面,各大城市都在加码布局。在这样的背景下,谁能率先建立有效的行业规范,谁就能在竞争中占据先机。

杭州的做法为其他城市提供了参考。与其等待政府出台详细的监管规则,不如让行业先行一步,通过自律探索出可行的管理模式。这种“先试先行”的思路,正是杭州在制度创新方面的务实态度。

按照规划,杭州将在约定试行过程中进一步汇聚管理部门、专家学者和运营企业力量,测试并动态优化相关技术指标。同时推进建立军地民协同机制,强化安全管理,优化运行流程。